68、一个叫田村的年轻人

墨尔本的康诺爸爸在公元两千年过世了。年轻的康诺在整理爸爸遗物的时候,发现了一个纸已发黄的笔记本,里头是钢笔手写的日文,大概有一百六十多页,显然是个日记本子,因为有日期,从一九四三年四月到十二月。

康诺大概猜得到这本日记怎么来的。康诺爸爸是在太平洋战争爆发那一年从军的,一九四一年,他才十九岁。

一九四三的冬天,康诺爸爸在新几内亚澳军的情报站工作,专门搜索日军的情报动向。这本日记,显然来自新几内亚战场。康诺复印了笔记本中的几页,交给了澳洲的战争纪念馆,请他们鉴定内容。纪念馆很快就确认,这是当时一位日本士兵的丛林日记。

日记的主人,高一米五八,重五十七公斤,胸围八十四厘米。他的生日是四月二十七日,可能是二十三岁。他的家乡,应该是东京北边的宇都宫市,因为日记中有他写给家人的、尚未发出的信。他的名字,由于是缩写,无法百分之百确定,但可能是田村吉胜。

田村的部队是日军派驻新几内亚的四十一军二三九师。四十一军的两万人,搭乘几十艘军舰,从日本驶出,在青岛停留了几天之后,就扑向太平洋的惊险黑浪,直奔赤道以南的新几内亚。田村的船舰,很可能和利瓦伊恂的战俘运输舰,在帛琉的海面上曾经比肩并进。二十二岁的田村、二十三岁的南京战俘利瓦伊恂,和南投埔里那四十个年轻人,是在同一个时候,一九四三年的早春,到达新几内亚的。

田村日记的首页,大概写在一九四三年的三月:

这里的天堂鸟藏身在椰子树林中。他们的鸣声,使我忆起日本的杜鹃鸟。我不知他们在说什么,声音听起来像“咕鼓——咕鼓——咕鼓”。

……一月末的日本报纸提到新几内亚前线——谁会知道我竟然就在前线呢?

气候像日本的八月。但是这里有那么多可怕的虫螫。蚊子尤其凶悍。我们很多人都病倒了,战斗士气很低落。

四月,丛林的雨季到了。士兵们不能出去,就坐在潮湿的帐棚里,一整天、一整夜,倾盆大雨,打在帐棚上。

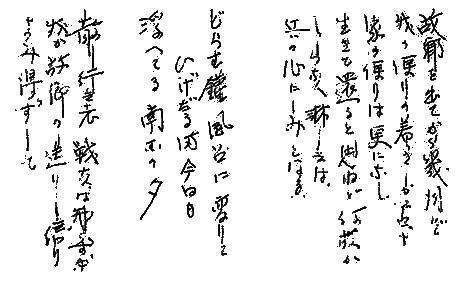

【图:离开故乡已经数月,寄出的信也许并未寄达,故乡的音讯全无。虽然不敢奢望能够活着回去,但寂寞之情,深深充斥着我身为士兵的内心。空的汽油桶,暂代澡盆,水满了出来;一如往常低垂着的,是南国的夕日。身边的战友接连逝去,能否再读到来自故乡的信呢?(田村日记)】

每天晚上都下雨,不停歇地下,像女人的哭泣。帐棚顶离地面只有一米半高,湿气逼人,即使生了火,还是难受。

当中国的“八百壮士”俘虏们像罗马帝国的奴工一样在拉包尔抢筑机场的时候,田村的两万弟兄们在做一样的事情。四十一军在赶建的威瓦克机场在新几内亚的本岛上,距离拉包尔机场就隔着一个窄窄的俾斯麦海峡。田村有很浓的文艺气质,晚上筋疲力尽倒在营帐里时,他用诗来记录自己的日子:

烈日曝晒,兵建机场,

大汗淋漓,无语。

工事日日进行,

长官天天巡察。

暂休海滩旁,汗水满头脸,

远望海茫茫,只盼家书到……

秋蝉声唱起,枯叶萧萧落……

机场以敢死队的气魄和速度铺好,日本第六航空队所拥有的三百二十四架战斗机和轰炸机,马上降落在机坪上蓄势待发。十万重兵,百架战机,新几内亚的土著每天在轰轰震耳的战争声音中掘土种菜,赤脚的孩子们像猴子一样爬上椰子树顶,远远地瞭望那巨大的机器,心中被一种模糊而神秘的力量所震撼。

没有几天,盟军情报发现了这个飞机基地,地毯式的大轰炸开始。来不及逃走的飞机,大概有一百多架,被炸得粉碎,机体爆裂,千百片碎钢片残骸四射,火光熊熊夹杂着不断的爆炸,从拉包尔都看得见,浓烟怒卷冲天,使整个天空变黑。

二三九师的一个战友,在海滩上被飞机碎片击中,当场死亡。田村拿起笔来抒发心里的痛苦:

朋友在海边被敌机炸死,

但是海水翻白浪,一样宁静。

武器残骸随波漂荡,

岬上草木青翠依旧,

小船泊港一如旧时。

我心何其悲伤。

但是轰炸时,不能出工,反而是田村可以休息的时候。他坐在低矮的帐棚里,靠着一根柱子,曲起腿,在微弱的光里,给一个女孩子写信:

谁会知道,在这南海边疆,我会这样地思慕着你呢?一年不见了。

你其实只是一个好友的小妹,我不懂为何竟忘不了你。

从不曾给你写过信,也不敢对你有所表露。

孤独时,我心伤痛,想家。

我不敢妄想得到你的心,但我情不自禁。

说不定你已结婚;那么我嫉妒你的丈夫。

苍天又何从知道我如何地盼你幸福。

日记的最后一则,写在一九四三年十二月八日,字迹模糊,无法辨认。十二月八日以后,一片空白。他给思慕的女孩的信,没有发出。

二三九师从当年十月开始,就在新几内亚东海岸做极尽艰难的运输和防御。粮食殆尽,丛林所有的热病开始迅速扩散。走在荆棘密布的丛林里,士兵一个一个倒下,倒下时,旁边的弟兄没有力气扶他一把。田村倒下的地方,可能是新几内亚东岸叫“马当”的县份。

没有发出的信,连同他的丛林日记,在六十年后,澳洲战争纪念馆亲手放在他日本家人的手掌心里。